法定後見受任

すでに判断能力が低下した方の財産管理や契約手続などをサポートする法定後見制度。家庭裁判所が選任し法的に支援する制度です。

当法人では社会福祉士の専門職後見人が多種多様なケースに対応します。

法定後見制度活用の流れ

- 法定後見は管轄の家庭裁判所への申立が必要です。

- 申立については、本人、親族、配偶者、4親等内の親族、成年後見人、成年後見監督人のほか、どなたも該当しない場合は必要性に応じて市区町村長が申立を行う場合もあります。

- 申立書類の準備を行います。(財産関連、収支予定、その他住民票や戸籍謄本、医師の診断書など多岐に渡ります)

- 申立書類は自身や親族で作成困難な場合は弁護士や司法書士に有償で依頼することもできます。

- 当法人では親族作成の際のアドバイスなども行っています。

- 申立書類が家庭裁判所で受理され、審査(調査・鑑定など)に進みます。

- 家庭裁判所より後見人の審判がおります。(不服申立期間を経て正式に後見人に選任されます)

- 申立から約数ヶ月(親族調査などに時間がかかる場合もあり)で成年後見活動が開始となります。

成年後見人の類型と業務

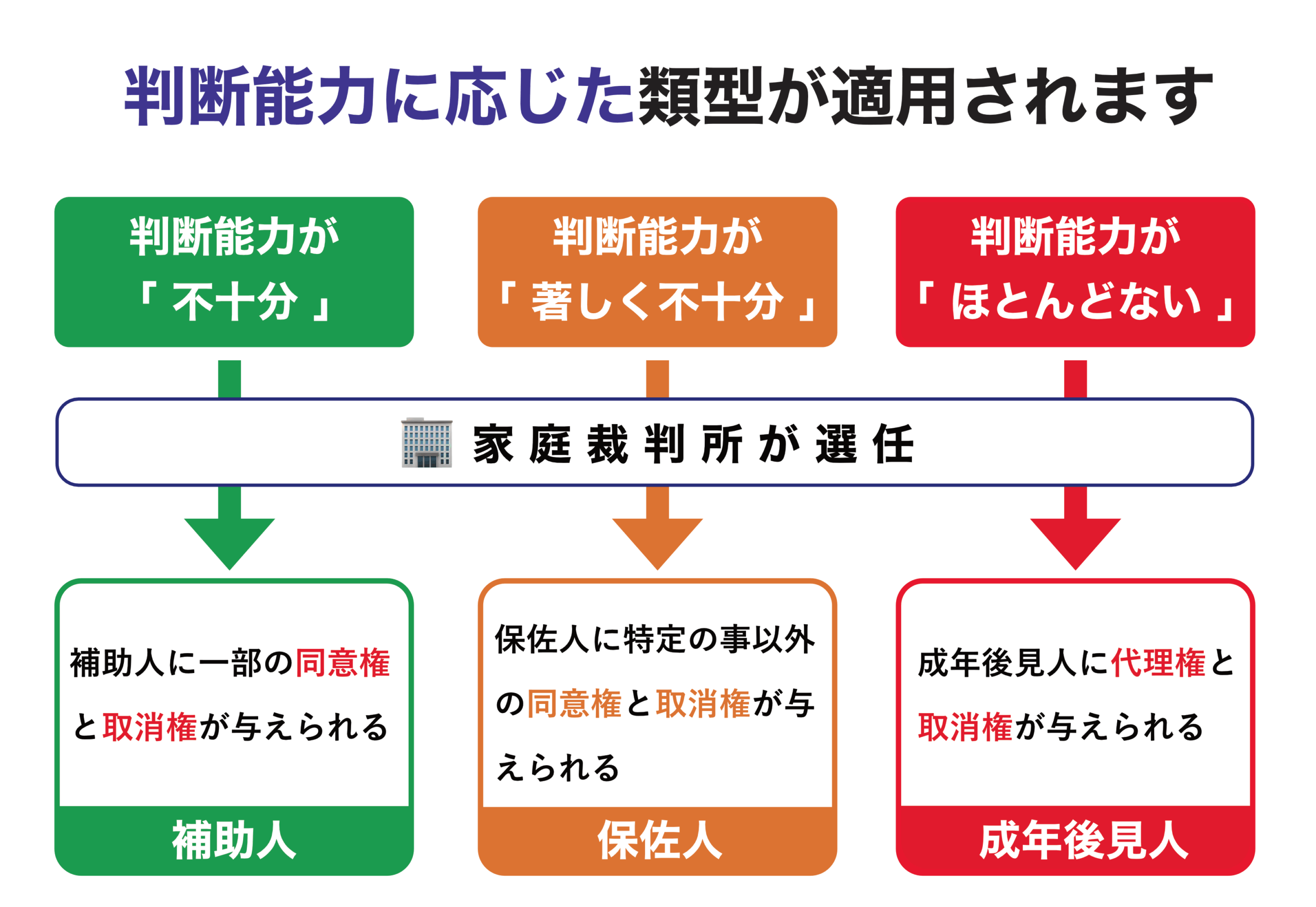

成年後見制度では、本人の状況に応じて審判による後見人の権限が「補助」「保佐」「成年後見」に分類されます。

類型に応じて本人を代理できる内容が変わります。本人の残存能力を尊重する形式になっております。

また、後見人の事務は定期的に家庭裁判所が確認し、後見人が適切に事務を行っているかを確認します。

場合によっては、財産管理と身上保護で複数の後見人が選任されることもあります。

後見人はその類型に応じて、財産調査、支出の管理や保管、有価証券や保険の請求手続き、公共料金や税金の支払いといった「財産管理業務」を行います。

また、入院や施設入所時の手続き、介護や障害サービスの契約、関係各所との連絡調整などの「身上保護」業務も行います。

成年後見類型に関しては、どうしても必要が生じた際に家庭裁判所の許可を得て「死後事務」を行うこともあります。

法定後見にかかる費用の目安

- 【申立費用①】自身や親族が作成する場合 ⋯ 約2万〜3万(各種証明書や診断書料、印紙切手代など)

- 【申立費用②】弁護士や司法書士などの専門職に依頼した場合 ⋯ 約10万円前後(戸籍など必要書類が多い場合は加算されます)

- 【申立費用③】市区町村長申立の場合 ⋯ その市区町村財源から申立費用を負担する場合があります。

- 【後見人報酬①】成年後見人の報酬は年に1度まとめて請求。その金額は家庭裁判所が本人の財産や後見人の業務に応じて決定します。

- 【後見人報酬②】社会福祉士後見人のケースでは月額1万〜2万円となるケースが多いです。

- 【後見人報酬③】報酬支払が困難なケースでは、各自治体の成年後見制度利用支援事業により助成を受けれる場合があります。